Gibt es Fragen?

Sie können uns einfach eine E-Mail schreiben mit dem Buchtitel und Ihrer Adresse .

Wir versenden die Bücher stets innerhalb einer Woche..

Ja, natürlich. Da erhöht sich nur das Porto.

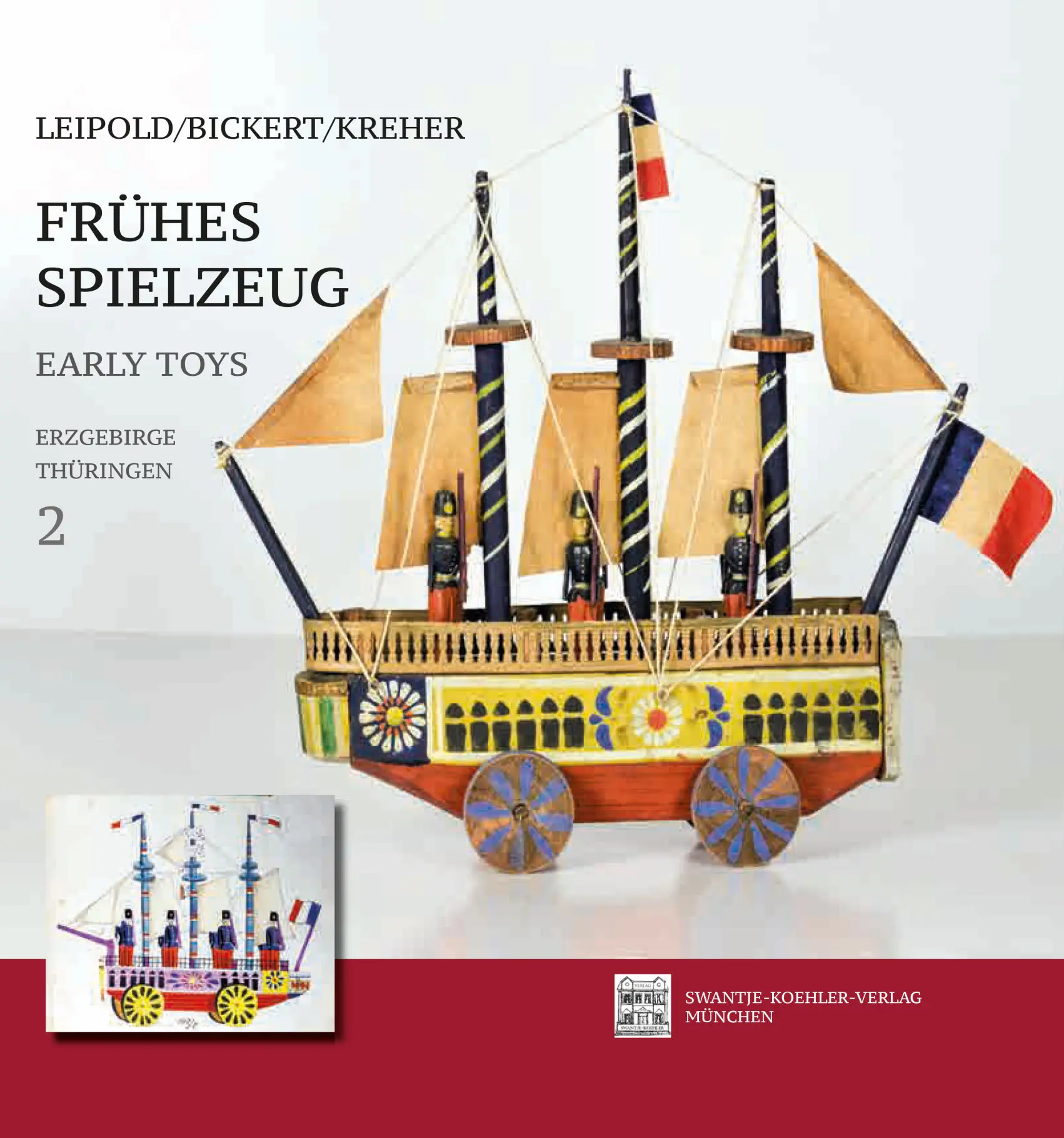

Auf der Grundlage von 20 teilw. unveröffentlichten Musterbüchern wird ein Überblick über die Spielzeugproduktion in Thüringen und dem Erzgebirge im 19. Jh. gegeben (2024)

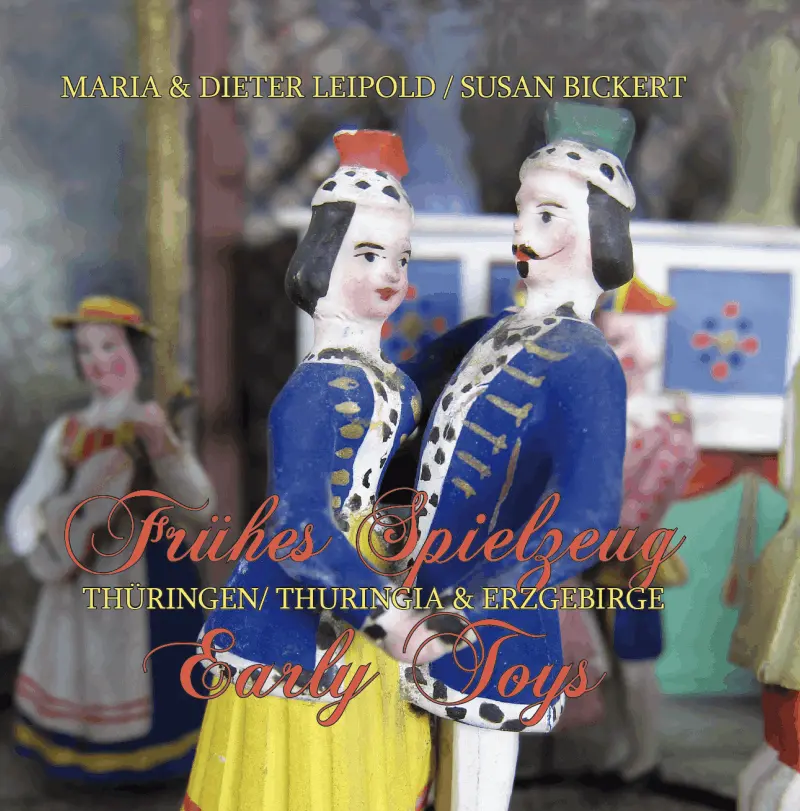

Der erste Band "Frühes Spielzeug" zeigt die immense Vielfalt von frühen Spielsachen aus Nürnberg, Thüringen und dem Erzgebirge mit vielen bisher unveröffentlichten Abbildungen aus Musterbüchern.

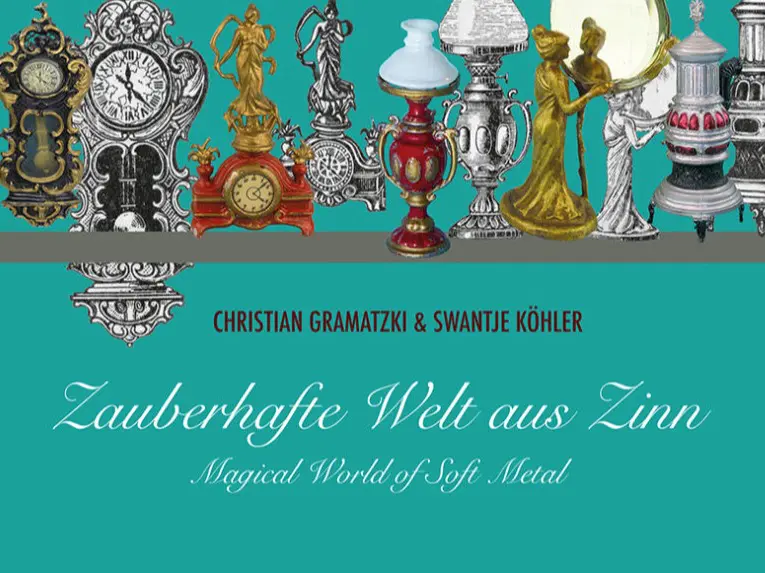

In diesem Buch werden Katalogabbildungen von Puppenstubenzubehör aus Zinn dem originalen Stücken gegenübergestellt. (2021)

In diesem Heft (59 Seiten)sieht man Puppenhäuser, Kaufläden, Bauernhöfe, Ställe, Burgen u.a. Holzspielwaren der Firma Moritz Gottschalk aus Marienberg. (2019)

Diese Erinnerungen aus der Nachkriegszeit in Oberbayern sind repräsentativ für eine Generation zwischen Krieg und Frieden. (2017)

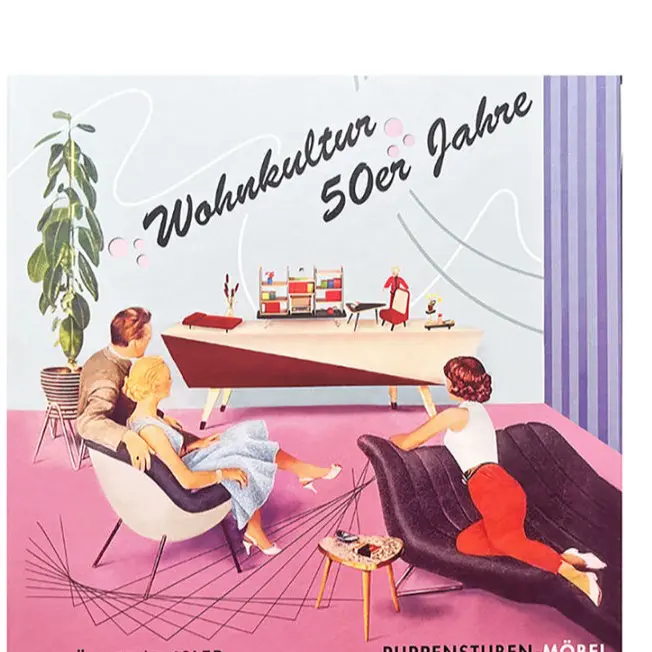

Puppenmöbel als authentisches Zeugnis der 50er Jahre. Ein Prachtvoller Bildband mit vielen Zitaten zum Einrichten aus damaligen Wohnzeitschriften. (2017)

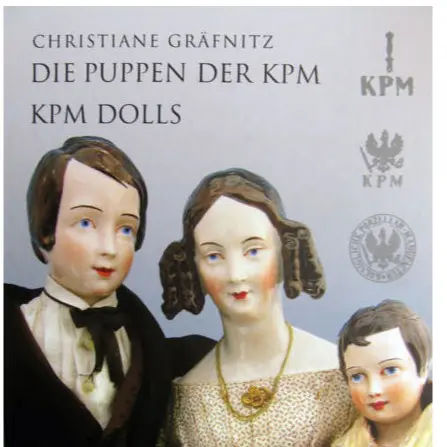

Wenig bekannt ist, dass die KPM in der Biedermeierzeit auch Puppenköpfe hergestellt hat. Dieser prachtvolle Bildband zeigt und beschreibt diese raren Sammlerstücke. (2013)

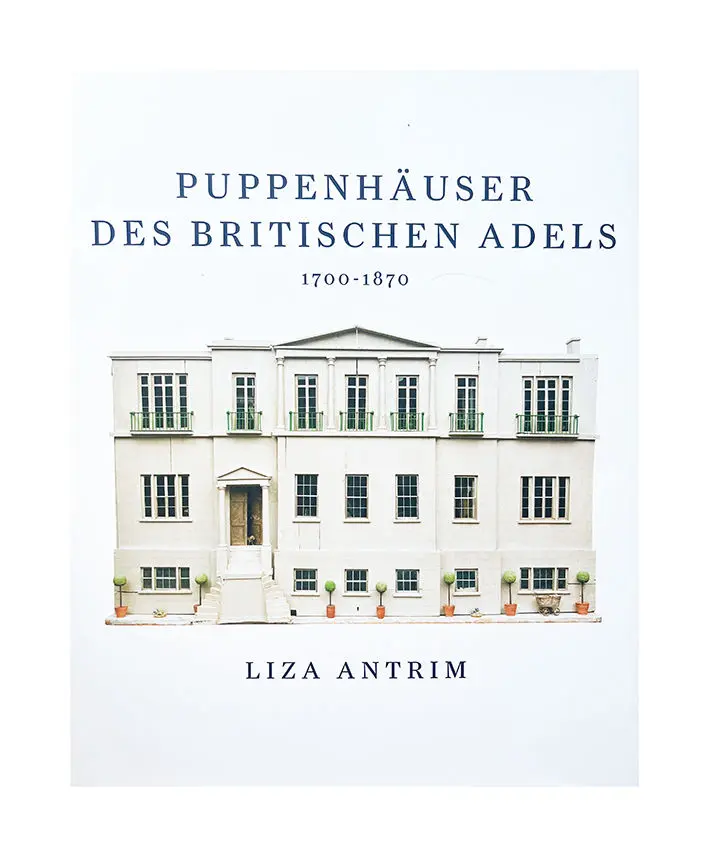

Dieses Buch ist ein Fenster zu den Puppenhäusern, die seit Jahrhunderten in den Landsitzen der adeligen Familien Großbritanniens aufbewahrt wurden. (2011)

Durch die Entdeckung zweier Kataloge der Firma Erhard & Söhne konnten endlich das herrliche Feuervergoldete Puppenstubenzubehör einem Hersteller zugewiesen werden. (2007)

– geboren in Kiel

– nach dem Abitur in Erlangen Fotopraktikum bei dem

Presse/Sportfotografen Hans Truöl in Sonthofen

– Studium der Germanistik, Russistik und Kunstgeschichte in

Erlangen, Köln und München

– Ausbildung als Restauratorin für antike Möbel in Brüssel

– 1996 Leihgeberin für die legendäre Ausstellung „Traumwelten

der 50er Jahre“ in Bruchsal

– ab 1998 Autorin von Zeitschriftenartikeln in Deutschland,

Großbritannien und den USA

– 2003 zusammen mit Marianne Cieslik Autorin des “Ciesliks

Lexikon der Puppenstuben”.

– 2009 Gründung dieses Verlages zuerst in Bonn später Umzug

nach München

Mitglied von:

The Dolls’ House Society (Großbritannien)

The Doll Club of Great Britain

Swantje Köhler: Markennamen und Logos. In: Traumwelten der 50er Jahre, Karlsruhe 1997

Swantje Köhler: The Moritz Gottschalk Company – the last period of this East German Dolls‘ House Firm. In: International Dolls House News, Great Britain, May/June 1998

Peggy Gerling & Swantje Köhler: The Truth about Lilli. A Politically Correct Report about Germany’s most famous Fashion Doll. In: Barbie Bazaar, Februar 1999

Swantje Köhler: C. Moritz Reichel. In: International Dolls’ House News, June/July 1999

Swantje Köhler: D.H. Wagner & Sohn. In: International Dolls’ House News May/June/2000

Peggy Gerling & Swantje Köhler: Vorwort zu Moritz Gottschalk 1892-1931, Jülich 2000

Swantje Köhler: Pressed Cardboard Furniture from Germany. International Dolls’ House News, Oct./Nov. 2000

Peggy Gerling & Swantje Köhler: Bild Lilli’s Outfits. Part I : Pants & Shorts. In: Barbie Bazaar, August 2001

Peggy Gerling & Swantje Köhler: Bild Lilli’s Outfits. Part II: Evening Gowns, Casual Dresses & Skirts. In: Barbie Bazaar, Oktober 2001

Peggy Gerling, Swantje Köhler: Bild Lilli’s Outfits. Part III: Beach Wear & Sports. In: Barbie Bazaar, April 2002

Peggy Gerling & Swantje Köhler : Bild Lilli’s Outfits. Part IV: Sleepwear & Special Outfits (Dieser Artikel konnte wegen interner Schwierigkeiten bei Barbie Bazaar nicht gedruckt werden.)

Marianne Cieslik & Swantje Köhler: Ciesliks Lexikon der Puppenstuben und Puppenhäuser, Jülich 2003.

Swantje Köhler: Puppenstubenmuseum im alten „Milchhaus“. In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2004

Swantje Köhler: Das Puppenhaus-Museum in Cape May. In: Ciesliks Puppenmagazin 1/2005

Swantje Köhler: „Deutsche Puppenhäuser“ in Amerika. Die Geschichte der Firma Albert Schoenhut. In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2005

Swantje Köhler: Puppenhausmöbel von Albert Schoenhut. In: Ciesliks Puppenmagazin 3/2005

Swantje Köhler: „Es ist nicht alles Märklin …“. Die vergoldeten Metallspielwaren der Firma Erhard & Söhne. Teil 1 / Puppen- stubenzubehör. In: Ciesliks Puppenmagazin 4/2005

Swantje Köhler: „Es ist nicht alles Märklin …“. Die ver- goldeten Metallspielwaren der Firma Erhard & Söhne, Teil 2 – Puppenstubenmöbel. In: Ciesliks Puppenmagazin 1/2006

Swantje Köhler: Welche Puppe passt in meine Stube? Ein Blick auf 50 Jahre Mode in der Puppenstube von 1870 bis 1920. Teil 1 - Damenmode In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2006

Swantje Köhler: Welche Puppe passt in meine Stube? Ein Blick auf 50 Jahre Mode in der Puppenstube von 1870 bis 1920, Teil 2: Herren- und Kindermode. In: Ciesliks Puppenmagazin 3/2006

Swantje Köhler: Technischer Fortschritt in der Puppenstube. Deckenleuchten im Wandel der Zeit. In: Ciesliks Puppenmagazin 4/2006

Swantje Köhler: Am liebsten Boulle. Ein Blick in zwei Puppenmöbelfabriken in Waltershausen. In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2007

Swantje Köhler: Goldenes Puppenstubenzubehör – Ormolu Dollhouse Accessories. Bonn 2007

Swantje Köhler: Los Tesoros „Ormolu“ en las Casas de Munecas“. In: Carrusel 13/2008

Swantje Köhler: Wieder ein Rätsel gelöst – Puppenmöbel und Zubehör der Firma Gerhard Söhlke in Berlin. In: Ciesliks Puppenmagazin 1/2008

Swantje Köhler: Zum Werfen viel zu schade – Puppenstubenmöbel aus Pappe. In: Ciesliks Puppenmagazin 3/2008

Swantje Köhler: Zum Werfen viel zu schade/ Puppen- stubenmöbel aus Pappe. In: Ciesliks Puppenmagazin 3/2008

Swantje Köhler: Puppenmöbel. In: Thomas Reinecke, Gedenkschrift zum 150. Todestag von Johann Daniel Kestner junior. Mit Beiträgen von

Swantje Köhler und Christiane Gräfnitz. Waltershausen 2008 .

Peggy Gerling & Swantje Köhler: Happy Birthday BARBIE! In: Ciesliks Puppenmagazin 1/2009 S. 54-59

Swantje Köhler: Puppenküchen der Firma Christian Hacker. In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2009, S.44-49

Swantje Köhler: Stilmix erwünscht – Zinnspielwaren und Puppenstuben nach 1900. In: Ciesliks

Puppenmagazin 4/2009

Swantje Köhler: The Shops of the Nuremberg Christian Hacker Company. In: Antique Doll Collector 12/2010

Peggy Gerling/Swantje Köhler: Mädchenträume: Modepuppen der 1950er und 60er Jahre – „Hi I’m Jill“. In: Puppen & Spielzeug 2/2010

Swantje Köhler: Der Traum vom Wohnen – Puppenhäuser und Puppenstuben der 1950er Jahre. In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2010

Swantje Köhler: Bimbelot mit französischem Charme – Ein Blick auf Puppenstuben-Möbel aus Frankreich. In: Ciesliks Puppenmagazin 4/2010

Swantje Köhler: Nippes oder Spielzeug – Puppenstubenzubehör aus Elfenbein. In: Ciesliks Puppenmagazin 1/2011

Swantje Köhler: Licht nach verdunkelten Zeiten – Puppenstubenlampen der 50er Jahre. In: Ciesliks Puppenmagazin 2/2011

Swantje Köhler/Peggy Gerling: Großstadt-Unschuld –Die Geschichte von BILD-Lilli. In: Puppenmagazin 3/2011

Swantje Köhler: Republikflucht. Deutsche Geschichte am Beispiel der Firma Hertwig & Co. In: Puppenmagazin 1/2012

Sie können uns einfach eine E-Mail schreiben mit dem Buchtitel und Ihrer Adresse .

Wir versenden die Bücher stets innerhalb einer Woche..

Ja, natürlich. Da erhöht sich nur das Porto.

Offline Website Builder